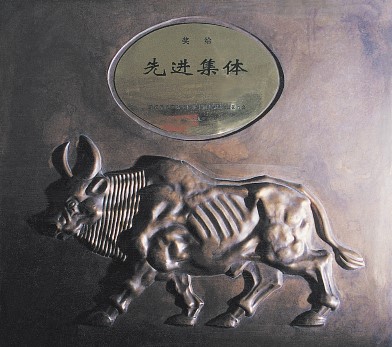

表界面化学全国重点实验室是由固体表面物理化学国家重点实验室重组更名而成,实验室于 1987 年获准建设,1990 年建成开放,2025 年 1 月通过重组批复,在建室以来的连续五次国家重点实验室评估中均获优秀,在仅有的两次国家重点实验室建设总结表彰会上均被授予先进集体称号,荣膺“金牛奖”,是化学化工领域唯一获此殊荣的全国重点实验室。实验室现任主任为谢素原院士,学术委员会主任为包信和院士,现有固定研究人员109人,包括5位中科院院士、35位国家高层次人才,先后获批6个国家基金委创新研究群体。

实验室立足于具有百年历史和深厚积淀的厦门大学化学学科,长期凝聚形成“敢为先、重细节、合为贵”的科研文化。实验室长期引领国际电化学拉曼光谱、化学键理论研究;成为国际上团簇化学研究的主要基地,合成了迄今世界上三分之一的新型富勒烯;推动我国表界面结构化学发展,使我国成为该领域的重要领跑者,两项研究成果荣获2022、2023年中国科学十大进展,10多项重大突破在《自然》、《科学》上发表,2015年来获4项国家自然科学奖二等奖、10余项重要国际学术奖。

实验室已成为具有国际影响的表界面化学科学研究、人才培养和学术交流基地,未来将面向国家“双碳”和能源安全战略目标,聚焦清洁低碳安全高效能源体系,重点解决先进储能技术规模化应用、碳基能源的高效清洁利用、二氧化碳捕获与资源化等领域的表界面化学重大基础科学问题。

实验室的4位带头人

(左起:张乾二、田昭武、蔡启瑞、万惠霖)

实验室近中期主攻研究方向:

(1)表界面理论与计算化学。表界面电子结构理论与多尺度模拟方法,复杂表界面结构动态演变规律和调控机制,催化剂表界面构效关系及催化过程优化等。

(2)表界面表征方法与仪器。高灵敏度、高时空分辨率的表征方法,工况下的结构和过程表征,数据驱动的表征范式与智能化等。

(3)表界面材料精准构筑与功能。表界面材料精准构筑及结构调控,高性能材料单元的多级组装与功能化,数据和机制双驱动的材料设计和反应路径优化等。

(4)面向绿色变革的表界面化学。高效绿色转化与储存的新体系和界面的构筑与调控,多维、多场、多尺度表界面物质和能量传输和转化,表界面动态变化以及化学键选择性生成与断裂等。

(5)面向碳中和的精准催化。能量 / 空间 / 动力学匹配的多位点协同活化,外场耦合下复杂催化反应路径的定向调控,跨时间、空间的多尺度接力催化等。

实验室先后荣膺的“金牛奖”

注:以上数据截至2025年10月21日