近日,我室乔羽教授课题组在锂离子电池高容量的正极补锂剂设计与研发的相关研究中中取得重要进展。相关成果以“Converting Li-Rich Layered Oxide Cathode into Non-Shrinking Sacrificial Prelithiation Agent”为题发表于Advanced Materials(DOI: 10.1002/adma.202509827)。

锂离子电池作为现代便携电子设备、电动汽车和储能系统的核心动力源,其能量密度和寿命直接决定着产品的性能。然而,一个长期困扰产业界的难题在于:在首次充放电过程中负极SEI膜的形成会不可逆地消耗大量活性锂,导致实际能量密度下降。尽管传统的牺牲型补锂剂(如Li5FeO4、Li2O、Li2CO3等)可提供额外的锂源,但其在分解时通常会释放氧气并伴随着剧烈的结构变化,导致材料颗粒体积急剧收缩。这种收缩会在电极内部产生孔洞/孔隙,破坏导电网络框架,甚至引发颗粒破碎,严重损害电极结构的完整性。同时,释放出的高活性氧物种会进攻电解液,引发持续的副反应,加速电池性能衰减。这些固有的缺陷使得传统补锂剂“得不偿失”,严重阻碍了其大规模商业化应用。

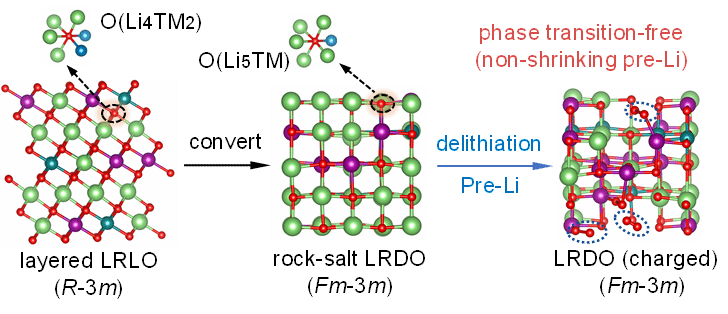

研究团队通过结构重整策略将传统的富锂层状氧化物(LRLO),成功转化为一种富锂无序岩盐氧化物(LRDO),将其从一种正极活性材料“变身”为一种高性能的“零应变”补锂剂。该LRDO实现了330 mAh/g的充电比容量,并保持了130 mAh/g的可逆容量(贡献了200 mAh/g的不可逆补锂容量)。与层状结构LRLO相比,LRDO中的阳离子无序结构调节了氧的局部共价环境,在更低的电位下(< 4.5 V)完全激活了与氧相关的阴离子氧化活性。此外,结合氟代电解液添加剂,使得LRDO在脱锂过程中释放的亲核氧物种得到了协同利用,在电池形成过程中构建了具有增强界面稳定性的梯度正极-电解质界面CEI膜结构。最重要的是,在补锂过程中,LRDO的无相变特性完全消除了体积收缩,有效防止了电极结构的退化,真正实现了补锂剂的高效利用,显著提高了锂离子电池的能量密度。

该项研究工作在乔羽教授、杨茂林副研究员、宁德时代孙信博士和东莞理工学院邱永福教授的共同指导下完成,第一作者为2023级博士生陈毅龙。该论文得到国家自然科学基金(22179111、22021001、22272022),国家重点研发计划(2023YFB2406200),以及表界面化学全国重点实验室的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202509827