近日,我室乔羽教授课题组在锂电正极表界面动态演化的研究中取得重要进展。相关成果以“Establishing field–flow competition model to decipher non-monotonic interfacial Li+dynamic process for stabilizing high-voltage cathode–electrolyte interface”为题发表在Journal of the American Chemical Society(DOI:10.1021/jacs.5c10013)。

随着储能与电动交通的快速发展,锂离子电池的能量密度提升已成为核心需求。为此,高电压正极材料的应用被寄予厚望。然而,高压工况会加剧电极-电解液界面的不稳定性,引发晶格氧释放、过渡金属溶解及电解液氧化分解等一系列问题,最终导致电池容量迅速衰减。传统研究多聚焦于电解液的体相溶剂化结构,对界面区域在强电场与离子流耦合作用下的动态过程认知尚浅。

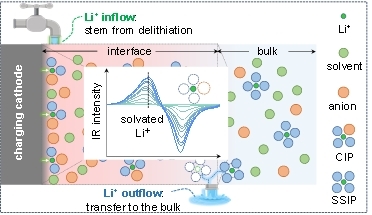

该研究通过原位红外光谱与分子动力学模拟联用,首次清晰地观测并证实:界面锂离子浓度随电位升高,呈现出先增后减再增的独特“三阶段”演化规律。为生动阐释这一复杂机理,研究团队提出了一个形象的“水桶”类比:将充电过程中的正极界面视作“水桶”,其中的锂离子即为“桶中之水”。一方面,界面电场驱动锂离子迁出界面,如同“排水”;另一方面,正极脱锂过程持续产生锂离子并注入界面,如同“注水”。界面锂离子的实时浓度(水位)就由这场“注水”与“排水”的竞赛结果动态决定——这便是 “场-流竞争模型”的核心物理图像。基于该模型的深刻洞察,团队进一步设计了电化学“分步活化策略”,巧妙地避开对界面形成不利的离子“耗尽区”,成功构筑了致密、均匀且富无机组分的正极界面膜(CEI),显著提升了高压LiCoO2电极的循环寿命与结构稳定性。研究还发现,通过调节充电电流密度或溶剂极性,可有效干预“场-流竞争”过程,从而实现对界面膜组成与结构的精准“裁剪”。这一理论模型为理解和优化电极-电解液界面反应开辟了新的视角,对推动高能量密度锂离子电池及下一代储能器件的发展具有重要意义。

该项研究工作在我室乔羽教授的指导下完成,2021级博士生罗海燕为第一作者。该论文得到了国家自然科学基金(92472203、22288102),嘉庚创新实验室,以及表界面化学全国重点实验室的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1021/jacs.5c10013