近期,我室乔羽教授课题组在富锂层状氧化物正极前驱体的选择与优化研究中取得重要进展。相关成果以“How Does the Precursor Influence the Li-Rich Layered Oxide Cathode?”为题发表在Angewandte Chemie International Edition上 (DOI: 10.1002/anie.202518277)。

凭借其阴/阳离子氧化还原的协同作用,具备超高比容量的特性,但其商业化进程仍显著滞后于NCM材料。制约其产业化的核心问题之一,在于前驱体路线选择尚不明确。当前实验室研究仍局限于碳酸盐前驱体(TMCO₃),严重忽视了更具潜力的氢氧化物(TM(OH)x)路线。这种单一化的选择存在风险,且与产业趋势严重脱节。因此,系统评估不同前驱体路线的优劣,深化产学研协同,是突破当前产业化瓶颈的关键。

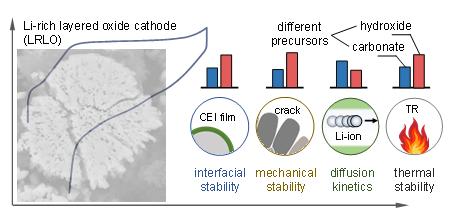

基于此,研究团队系统对比了TMCO₃与TM(OH)x两类前驱体所衍生正极材料,重点评估它们在颗粒结构、循环过程中的界面失效行为及热失控风险等方面的表现,并揭示颗粒结构特征,尤其是初级颗粒堆积密度(PSD)对材料性能的影响。研究发现,尽管CO3-LRLO正极因PSD较低,在5C高倍率下表现出更优的锂离子扩散动力学,但其较大的比表面积加剧了界面处的不可逆晶格氧析出与过渡金属迁移,从而引发显著的结构畸变。同时,循环过程中电解液更易渗入颗粒内部,加速裂纹扩展并诱发界面副反应。这些叠加的降解因素导致CO3-LRLO正极的初始库仑效率偏低,仅为79.5%,且容量衰减迅速,在350次循环后容量保持率仅为68.4%。反观OH-LRLO正极,尽管较高的PSD阻碍了Li⁺扩散动力学,但二次颗粒内部紧密的结构不仅提高体积能量密度,而且有效缓解由颗粒内电解液渗透引起的晶格畸变,因此表现出优异的长循环稳定性(500次循环后容量保持率为84.1%)和热稳定性。此外,针对两类前驱体路线的固有缺陷,提出并实验验证多种改进策略,为LRLO正极前驱体的选择和优化提供宝贵的见解与指导。

以上研究工作在我室乔羽教授、宁德时代孙信博士、华友钴业邱天博士、星恒电源股份有限公司王永琛博士的指导下完成,2025级博士生黄已珍为第一作者。该论文得到了国家自然科学基金(92472203、22288102、22179111、224B2911)等资助,以及表界面化学全国重点实验室的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202518277